Comment récupérer l’argent que j’ai prêté ?

En tant qu'avocat en droit des obligations, je suis régulièrement consulté par des clients confrontés à une situation délicate : ils ont prêté une somme à un proche, un ami ou un membre de leur famille, et celle-ci n'a toujours pas été remboursée.

Dans ces cas, la question "Comment récupérer l'argent que j'ai prêté ?" devient cruciale. Cette problématique touche de nombreuses personnes en France, et il est essentiel de savoir quelles démarches entreprendre pour recouvrer les fonds prêtés.

Dans cet article, je vous explique de manière concrète et accessible les différentes actions pour obtenir ce que vous avez prêté, depuis les rappels amiables jusqu'aux recours devant le tribunal. Mon objectif est de vous guider pour comprendre vos droits et identifier la meilleure stratégie pour récupérer vos fonds.

Comprendre le contexte : L'argent prêté à un proche ou un tiers

Avant de vous lancer dans une action quelconque, il est important de bien évaluer le contexte. Prêter de l'argent, que ce soit à un ami, un membre de la famille ou un tiers, crée un lien juridique entre vous (le créancier) et l'emprunteur.

Selon le Code civil français, notamment l'article 1892, le prêt est un contrat par lequel une personne remet de l'argent à une autre, qui s'engage à la rembourser.

Le problème survient souvent lorsque l'emprunteur tarde à vous rembourser ou semble avoir oublié ce qu'il vous doit.

Vous avez peut-être prêté cette somme sans formaliser l'accord, pensant que la confiance suffisait. C'est une erreur fréquente, mais il existe heureusement des recours pour gérer ce contexte, même sans document.

Premières actions : La communication et les rappels amiables

Lorsque la date prévue est passée et que vous n'avez toujours rien reçu, la première action consiste à privilégier le dialogue. Il est inutile de vous précipiter vers des actions judiciaires si une simple discussion peut régler le problème.

Faire un rappel verbal discret

Je recommande toujours de commencer par un rappel verbal lors d'une conversation informelle.

L'emprunteur a peut-être simplement oublié la date limite ou traverse une période difficile.

Un simple : "Dis-moi, tu te souviens de ce que je t'ai prêté le mois dernier ? Quand penses-tu pouvoir me rembourser ?" peut suffire à relancer les choses.

Envoyer un message ou un e-mail de rappel

Si le rappel verbal ne donne rien, l'action suivante consiste à envoyer un message, par SMS ou par e-mail. Cet envoi a une double utilité : il rappelle poliment ce qui est dû tout en conservant une trace de votre démarche.

Par exemple : "Bonjour, je me permets de te rappeler que tu m'as emprunté [montant] le [jour concerné]. Nous avions convenu d'une date pour [jour concerné]. Peux-tu me dire quand tu seras en mesure de me rembourser ?"

Évaluer le contexte financier de l'emprunteur

Durant cette discussion, essayez de comprendre le contexte financier de votre emprunteur. Rencontre-t-il de réelles difficultés, ou est-ce une question de mauvaise volonté ? Cette évaluation vous permettra d'adapter vos démarches et, le cas échéant, de proposer un calendrier adapté.

Formaliser l'accord : La clé pour éviter les litiges

Je ne le répéterai jamais assez : la formalisation par document est essentielle pour prévenir les problèmes. Même si votre transaction a déjà été effectuée sans trace, il est encore possible de régulariser le contexte.

L'importance d'un document, même pour les petites sommes

Beaucoup pensent qu'un document n'est nécessaire que pour les montants importants. C'est faux. Dès lors que vous prêtez, même 100 ou 200 euros, un document protège les deux parties. Il évite les malentendus et constitue un élément solide devant la justice.

Que doit contenir un accord par document ?

Un bon accord doit comporter plusieurs éléments essentiels :

Montant : indiquez clairement ce qui est prêté, en chiffres et en lettres pour éviter toute contestation.

Date de remise et date limite : mentionnez la date où l'argent a été remis et la date limite pour le retour des fonds.

Conditions (échéances, intérêts éventuels) : précisez si le retour se fera en une seule fois ou en plusieurs échéances. Si vous appliquez un taux d'intérêt, celui-ci doit être mentionné (bien que pour un prêt entre particuliers, il soit souvent de 0%).

Signatures des deux parties : le document doit être signé par vous et par l'emprunteur pour avoir une valeur juridique.

La reconnaissance : un document essentiel

La reconnaissance est le document de référence pour prouver ce qui est dû. Il s'agit d'un document par lequel l'emprunteur reconnaît devoir une certaine somme au créancier. Cette reconnaissance peut être rédigée à tout moment, même après que l'argent a été prêté.

Pour qu'une reconnaissance soit valable, elle doit être manuscrite par l'emprunteur (ou établie par acte authentique devant notaire), mentionner le montant en chiffres et en lettres, et être signée. Cette reconnaissance constitue un élément solide devant le tribunal.

Proposer un échéancier adapté

Si l'emprunteur reconnaît ce qu'il doit mais éprouve des difficultés financières, la bonne stratégie consiste souvent à négocier un échéancier.

Négocier des échéances réalistes

Plutôt que d'exiger le retour intégral immédiatement, vous pouvez proposer un échelonnement sur plusieurs versements. Si vous avez prêté 1500 euros, vous pouvez convenir de versements mensuels de 250 euros sur six versements.

Adapter l'échéancier aux capacités de l'emprunteur

L'objectif est d'identifier un équilibre : vous devez récupérer vos fonds, mais l'emprunteur doit pouvoir respecter ses engagements. Un échéancier trop ambitieux risque de ne jamais être respecté, tandis qu'un échéancier réaliste augmente vos chances d'être remboursé. Formalisez cet accord et faites-le signer.

Quand la discussion ne suffit plus : les actions intermédiaires

Si malgré vos efforts de communication et vos propositions, l'emprunteur ne répond pas ou refuse de vous rembourser, il est nécessaire de passer à des actions plus fermes.

La mise en demeure : une action formelle

La mise en demeure est une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle vous demandez formellement à votre emprunteur de vous rembourser. Cette démarche marque un ultime avertissement avant d'engager une action en justice.

La mise en demeure a également une valeur juridique importante : elle interrompt la prescription et constitue un élément de votre volonté de récupérer vos fonds.

Les recours pour récupérer votre argent

Si toutes les démarches amiables ont échoué, il ne vous reste plus qu'à saisir la justice pour être remboursé.

L'action simplifiée : l'injonction de payer

L'injonction de payer est une action rapide et peu coûteuse, idéale pour les créances certaines, liquides et exigibles.

Vous déposez une demande au greffe du tribunal judiciaire compétent (celui du lieu de résidence de l'emprunteur) en fournissant les éléments de votre créance (documents, relevés, échanges, etc.).

Si le juge estime votre demande fondée, il rend une ordonnance d'injonction de payer.

Cette ordonnance doit être signifiée à l'emprunteur par un huissier de justice. L'emprunteur dispose alors d'un délai d'un mois pour contester. S'il ne conteste pas, l'ordonnance devient exécutoire, et vous pouvez procéder au recouvrement forcé de votre créance (saisie sur compte, par exemple).

L'action devant le tribunal judiciaire

Si l'injonction de payer n'est pas possible (créance contestée, absence d'éléments suffisants) ou si l'emprunteur a formé opposition, vous devrez engager une action classique devant le tribunal judiciaire. Cette action est plus longue et nécessite souvent l'assistance d'un avocat pour les montants importants.

Le juge examinera les éléments fournis et rendra sa décision. Si vous gagnez, la décision vous permettra de mettre en œuvre des actions avec l'aide d'un huissier.

Éléments à fournir : ce qu'il faut savoir

La question des éléments est centrale dans toute action. Le Code civil prévoit des règles différentes selon le montant.

Montants inférieurs à 1500 euros

Pour les montants inférieurs à 1500 euros, vous pouvez démontrer ce qui est dû par tous moyens : témoignages, SMS, e-mails, relevés montrant le virement, etc. Cette souplesse facilite le recouvrement de petites sommes.

Montants supérieurs à 1500 euros

Pour les montants supérieurs à 1500 euros, la loi exige en principe un document. Ce document peut être une reconnaissance ou tout élément prouvant le prêt (contrat, acte notarié, etc.). Sans document, il sera très difficile, voire impossible, de gagner devant le tribunal.

C'est pourquoi je recommande systématiquement de formaliser tout montant supérieur à 1500 euros par un document signé.

La reconnaissance : sa valeur juridique

Une reconnaissance correctement rédigée constitue un élément parfait. Elle vous dispense de démontrer par d'autres moyens ce qui est dû. L'emprunteur peut toujours contester la reconnaissance (en invoquant un vice du consentement), mais la charge lui incombe.

Que faire en cas d'insolvabilité de l'emprunteur ?

Malheureusement, gagner devant le tribunal ne garantit pas le retour effectif des fonds. Si l'emprunteur est insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a ni revenus ni biens saisissables, le recouvrement devient très compliqué.

Dans ce cas, l'huissier pourra effectuer certaines vérifications (interroger la banque, rechercher d'éventuels biens immobiliers), mais si l'emprunteur n'a vraiment aucun bien, vous risquez de ne jamais recouvrer la totalité. Il existe néanmoins des actions comme la saisie sur compte ou la saisie sur salaire (dans la limite d'une certaine partie des revenus).

Si l'emprunteur est en surendettement, il peut déposer un dossier auprès de la commission de surendettement. Dans ce cadre, un échéancier sera établi, et vous serez remboursé partiellement sur une longue période.

Conseils pour prévenir les problèmes futurs

Mon expérience d'avocat m'a appris que la meilleure façon de recouvrer ses fonds est encore de prévenir les problèmes en amont. Voici mes recommandations.

Prêter de manière réfléchie

Avant de prêter, demandez-vous toujours : "Puis-je me permettre de perdre cet argent ?" Prêter à un proche ou un ami comporte des risques. Ne prêtez jamais un montant dont vous avez absolument besoin pour vos propres dépenses.

Toujours formaliser

Quel que soit le montant, prenez le temps de rédiger un document. Un simple document suffit : il peut être rédigé en quelques minutes et vous évitera bien des soucis. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous aider à rédiger ce document si besoin, notamment via un site spécialisé.

Utiliser des moyens de paiement traçables

Lorsque vous prêtez, évitez le liquide. Privilégiez un virement vers le compte de l'emprunteur ou un chèque. Ces moyens de paiement laissent une trace qui pourra servir d'élément en cas de conflit. Conservez tous les justificatifs : relevés, copies des chèques, etc.

En conclusion

Recouvrer les fonds que vous avez prêtés peut s'avérer complexe, mais en suivant les bonnes actions, vous maximisez vos chances de succès.

Commencez toujours par le dialogue et les rappels amiables, puis passez aux actions formelles comme la mise en demeure si nécessaire.

En dernier recours, la voie judiciaire existe pour faire valoir vos droits. L'investissement immobilier peut également être une garantie pour sécuriser certains montants importants.

L'essentiel est de toujours formaliser vos transactions, quel que soit le montant, et de conserver tous les éléments.

En cas de doute ou de difficulté, n'hésitez pas à consulter un avocat. En tant que professionnel, je suis là pour vous accompagner dans ces démarches et vous guider pour identifier la meilleure stratégie.

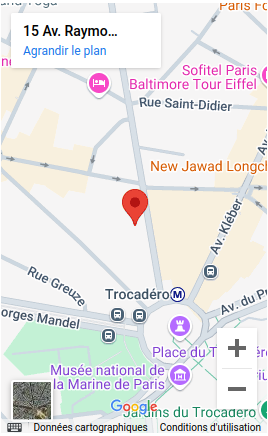

Maître Guillaume PIERRE

Avocat en droit des obligations